初审编辑:范明昱

责任编辑:张娜

编者按:

济南,是中华文明的重要发祥地之一,是国家公布的首批历史文化名城。中国最古老的石塔——隋代柳埠四门塔、被誉为“海内第一名塑”的灵岩寺,均在这片土地上默默伫立千年。济南,诞生了许多中国历史上的著名人物:名君大舜、神医扁鹊、名将秦琼、名相房玄龄……著名诗人李白、杜甫、黄庭坚,词人李清照、辛弃疾,著名小说家刘鹗,近代文豪老舍等都曾在济南生活工作游历,故有“海右此亭古、济南名士多”之佳誉。

济南,不仅人杰辈出,更有天赋地灵,风景秀丽,泉水众多,城内72名泉争涌,尤以趵突泉、黑虎泉、珍珠泉、五龙潭四大泉群久负盛名,自古享有“家家泉水、户户垂柳”之誉。千佛山峰峦秀丽,守护南界;大明湖润物无声,滋润北城。而“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”也成为济南的独特风光。

济南,在4000多年的历史长河里,留下诸多古老建筑、千年大树、特色名吃、名家桥段、奇人轶事、隽永典故。济南,值得去追本溯源,值得去重走一遍,值得去再书画卷。即日起,大众网济南站推出人文地理类新闻栏目——《城·事》,在现实中勾勒济南背影,在往事中讲述济南印象,在历史、现在、未来的穿越交错之间,记录济南,爱上济南。

大众网记者 范明昱 济南报道

1855年,决溢的黄河改道山东大清河流入渤海,自此与济南“牵手”相伴,至今将近170年。济南与黄河之间,不仅仅是一段地理上的相邻,更是一份血脉相连的情感羁绊。

黄河济南市区段全景

黄河济南市区段全景

6月23日,由全国人大常委会办公厅牵头组织的中华环保世纪行2024年宣传活动在山东济南启动。济南是黄河流经的最后一个省会城市,上起平阴东阿,下至济阳仁风,绵延180余公里,占黄河山东段总长近三分之一。在推进黄河流域生态保护和高质量发展近程中,以及在黄河文化时代价值的挖掘上,济南肩负重要的使命:

2019年9月,济南在国家战略中被定位为黄河流域中心城市; 2021年4月,国务院办公厅批复同意《济南新旧动能转换起步区建设实施方案》,济南被赋予重大政治责任;2021年10月,中共中央、国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》,济南被提名4次,寄予厚望…… 以人为本、造福于民,济南正以昂扬姿态向“黄河时代”迈进。

百里黄河风景区鹊华楼

百里黄河风景区鹊华楼

百里黄河风景区《鹊华春色》

百里黄河风景区《鹊华春色》

生态之变:“黄河画卷”添新笔

可以说黄河之变,最美的是生态蝶变。如今行走黄河两岸,我们得以看见飞鸟划过天空的痕迹,得以看见碧波之上悠然自得的鸭子,得以听见纯天然的“黄河生态之音”。

在天桥区泺口街道的济南百里黄河风景区,不但能够欣赏被誉为中国“水上长城”的黄河堤防、险工、水闸等工程景观,更可体会凌“悬河”之上的奇伟之感。

置身巍巍长堤之上,南望千佛山倩影,群山叠翠,泉城美景尽收眼底;徜徉其间,亭栏松石,移步换景,临风听涛,心旷神怡;大量的野鸭、水鸭、灰鹭、白鹭、灰鹤、白鹤、天鹅等野生鸟类自由飞翔;玉带束腰的百年铁路老桥、斜拉式公路桥、泺口古渡浮桥为古老的母亲河更增添了几分妩媚姿色。

百里黄河美如画组图

百里黄河美如画组图

据了解,自2020年起,由济南市政府投资,在济南百里黄河风景区内打造了堤防生态廊道景观带,先后完成了三期黄河生态保护和修复工程,绿化提升淤背区1万余亩,形成了绵延百里的生态廊道。景区整体范围内林草面积达9.02平方千米,林草覆盖率达到100%,生态多样化持续恢复,空气质量明显提升,千亩银杏林、紫叶李大道、星空花海、郊野公园等生态景观频频掀起打卡热潮,形成了独具山水泉城特色的黄河百里生态风貌带。

近年来,济南百里黄河风景区先后荣获国家水情教育基地、水利风景区高质量发展典型案例重点推荐名单、水工程与水文化有机融合案例等多项荣誉,成为黄河流域生态保护和高质量发展的先行示范区。

跨河桥隧让黄河天堑通途

跨河桥隧让黄河天堑通途

通行之变:南北“天堑”变通途

1855年,黄河改道流经济南,成为横亘在济南城区北部的一道“天堑”。在没有大桥的时代,济南黄河北岸的居民们要到南岸,只能依靠摆渡船来实现。近几年,从浮桥到桥隧再到地铁,黄河南北两岸的交通方式不断更新,黄河南北两岸的距离也在被逐步拉近。

1912年底,随着万里黄河第一桥——济南黄河泺口铁桥建成,津浦铁路全线通车,济南成为津浦铁路和胶济铁路枢纽,便利的交通优势带动商埠区繁荣。

济南黄河大桥复线

济南黄河大桥复线

改革开放之后,随着自主设计建设的济南黄河大桥等桥梁通车,黄河两岸群众告别了长达100多年的摆渡、轮渡过河的交通方式。2021年9月底,济南黄河济泺路隧道建成通车,这是第一条穿黄市政通道,被誉为“万里黄河第一隧”,将两岸沿线居民过河时间从过去的20分钟缩短为4分钟。

济南黄河济泺路隧道

济南黄河济泺路隧道

如今伴随济南新旧动能转换起步区的加快崛起,构建更加立体畅达的跨河交通体系成为当前的重要任务。起步区发展,第一步就是要突破黄河交通阻隔。为此,济南在黄河起步区段42公里的河道上,整体规划了21处跨河通道,建成后跨河通道平均间距缩小到2公里,桥隧密度比肩国内武汉、南京等跨河跨江发展城市。

据悉,目前,已建成使用的跨河桥隧共有9处,分别为济泺路隧道、建邦大桥、济南黄河大桥、凤凰大桥、济阳黄河大桥,京沪高速铁路大桥、泺口铁路大桥、石济客专公铁两大桥、青银高速大桥,“8桥1隧”的平均间距约4.6公里。在建的跨河通道共有5处,分别为济南黄河齐鲁大桥、黄河大桥复线桥、济滨高铁(308国道)公铁两用桥、济南黄河黄岗路穿黄隧道、济南黄河航天大道隧道。

在建5处通道建成后,起步区范围内跨河桥隧平均间距将缩短至3公里。下一步,济南还将谋划推进奥体西路通道、腊山通道、顺河通道、东城通道等跨河桥隧,以及鹊山通道、华山通道、药山通道等跨河慢行通道,实现“桥隧缝合两岸”、南北联动发展。

济南新旧动能转换起步区管委会驻地

济南新旧动能转换起步区管委会驻地

城区之变:构建一座“未来之城”

济南新旧动能转换起步区,是济南“北跨”城市发展棋局上的关键一“子”,三年前的落“子”,让济南这座2000多年古城焕发新生。

2023年,起步区全域实现地区生产总值370亿元,较2020年增长101%;固定资产投资较2020年增长201%;规上工业总产值较2020年增长227%,主要经济指标保持高速增长态势,省会高质量发展的新引擎作用加速释放。

起步区既是济南推动新旧动能转换的主战场,又是落实黄河重大国家战略的主阵地。回看这三年的成长,起步区的河、城、产,都发生了巨变。

这里聚力加快规划编制和新城建设,发展空间方面,稳妥有序推进征地拆迁,规划建设安置房805万平方米,计划2025年全部完成建设,现已回迁居民9000人。城市副中心示范区全面启动建设,崔寨产业新城初具规模,孙耿太平组团布局重点园区、强化产业带动,形成了一体推进、重点突破的组团发展格局。

济南起步区的比亚迪汽车工业园。2023年比亚迪项目生产整车24万辆,今年将达到30万辆。

济南起步区的比亚迪汽车工业园。2023年比亚迪项目生产整车24万辆,今年将达到30万辆。

这里系统构建高质量现代化产业体系。聚力“搭建”产业链条,确立“3+1”主导产业,累计引进产业类项目278个,其中500强企业项目60个,外贸出口“新三样”齐备。初步形成了新能源汽车、“泛航空”、新材料三条产业链。同时加快构建半导体、新能源装备制造、核技术应用、会展经济4条产业链。在新能源装备制造方面,已落地国电投黄河流域氢能产业基地、爱旭太阳能高效电池组件等重大项目,总投资超过460亿元。

这里坚定不移深化绿色低碳发展路径。规划蓝绿空间占比超过70%,环境空气优良天数比率高于全市2.2个百分点,水质综合指数同比改善13.4个百分点,成功入选国家首批减污降碳协同创新试点。编制绿色城市专项规划,2023年单位GDP能耗同比下降4%,规上工业单位增加值能耗同比下降9%。建设节水典范城市,印发现代水网建设规划,累计敷设污水管道180公里、再生水管道130公里。

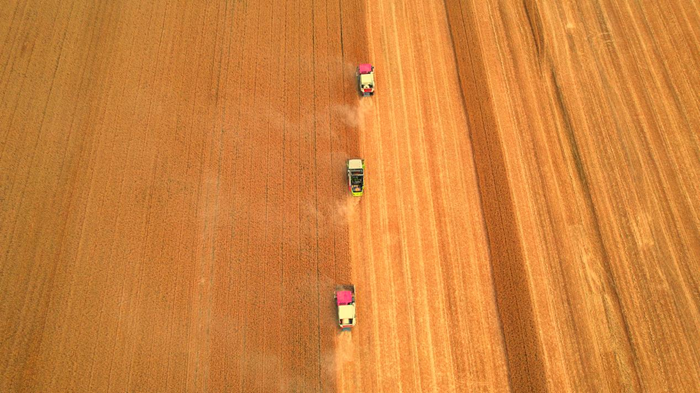

万亩粮食增产减损示范区

万亩粮食增产减损示范区

产能之变:让新质生产力“茁壮生长”

培育发展新质生产力的弦音一次次拨动,一首向“新”而行、以“质”致远的澎湃乐章正奏响在黄河北岸这片干事创业的热土。

一是体现在“育粮科技”上。依托山东省农科院太平基地等技术优势,济南新旧动能转换起步区在太平组团打造了万亩国际粮食增产减损示范区,以科技手段促进粮食增产减损。

示范区聚焦粮食“智能、高产、减损”,整合资金1.25亿元,植入物联网、大数据技术,在全国率先实现“耕种管收储”全过程智慧化管理,致力打造“粮食生产基础设施、数字化管控技术、绿色防控技术、粮食生产减损技术”四个国内领先的示范区。预计提升粮食亩产15%,降低化肥农药等农资消耗30%,粮食全过程综合减损5%,减少90%人工,实现亩均增收300元,为粮食增产减损提供有益借鉴。示范区目前已引进现代种业创新发展项目12个、投资6200万元,种业企业6家。

万亩粮食增产减损示范区麦田丰收

万亩粮食增产减损示范区麦田丰收

万亩粮食增产减损示范区麦田喷灌

万亩粮食增产减损示范区麦田喷灌

二是体现在“文化科技”上。为更好贯彻落实黄河保护法关于文化保护传承弘扬有关要求,起步区联合中科院高能所深入推进科技成果转化,以科技手段助力文物保护,取得积极成效。

济南中科核技术研究院团队利用多年研发X射线CT的技术积累,融合人工智能和先进的软件算法,用深度相机指导六轴机械臂运动路径,机械臂加载微区XRF进行扫描,从而实现高精度曲面微区XRF成像。目前该设备已经应用于安徽武王墩汉墓挖掘,同时该设备也被送往北京故宫,在故宫文物修复方面贡献科技力量。据悉,济南中科核技术研究院位于中科新经济科创园。科创园由起步区投资95亿元打造,引入4家中科系院所,推动科技成果市场化、产业化。

中科新经济科创园——中国科学院计算所落地机构

中科新经济科创园——中国科学院计算所落地机构

三是体现在“产业基地”上。氢能,是国务院明确的前沿新兴产业,起步区与国家电投开展深度合作,成立济南绿动氢能科技有限公司,共同建设“黄河流域氢能产业基地”,助力打造中国氢谷,通过研发推广氢能燃料电池、布局氢能示范应用场景,加快培育新质生产力,为高质量发展注入新动能。

2021年,济南起步区与国家电投联手共建总投资100亿元的黄河流域氢能产业基地。该基地是国家电投集团在国内布局的五大氢能产业基地之一、四大燃料电池产业基地之一,也是面向华北和中原地区、辐射黄河流域、京津冀及环渤海经济圈的产业基地。目前,基地已累计投资3.8亿元,资产规模达到4.6亿元。

黄河流域氢能示范应用基地——济南绿动氢能科技有限公司

黄河流域氢能示范应用基地——济南绿动氢能科技有限公司

黄河流域氢能示范应用基地——国电投氢电池生产线

黄河流域氢能示范应用基地——国电投氢电池生产线

同时起步区大力推广使用氢能源,打造氢能源城管示范区,2023年年底采购了62辆氢能源车辆,首批搭载济南绿动“氢腾”燃料电池系统的氢能渣土和环卫车正式交付起步区,这是起步区氢能多场景综合应用示范区投放的首批车辆,标志着氢燃料电池汽车批量运营正式启动,为“双碳”目标实现注入新动能。

在新时代的今天,随着黄河流域生态保护和高质量发展战略的深入推动,济南生态转好、经济振兴、文化勃发。曾经横亘在济南主城区北岸的黄河,将从地理障碍变成济南的城中河和发展轴,从“城河为邻”走向“城河相融”。(图片来源:济南市委宣传部 视觉中国)

初审编辑:范明昱

责任编辑:张娜