初审编辑:范明昱

责任编辑:张娜

大众网记者 范明昱 济南报道

如果说城市群是城市化的核心,那么“都市圈”就是城市群的“硬核”。

在2月8日公布的《《山东省深入落实区域协调发展战略深度对接京津冀和长三角行动方案(2025-2027年)》(以下简称“行动方案”)中,济南、青岛两大都市圈被赋予“与长三角地区都市圈互动合作,促进省际毗邻地区融合发展”的新使命。

值得一提的是,前不久召开的“山东新春第一会”以改革为主题,提出了“深化济青都市圈协同联动改革”,预示着济青两大都市圈今年将有大动作。

当“黄河流域生态保护和高质量发展”与“长三角一体化发展”两大国家战略在此交汇,山东能否以济青两大都市圈为战略引擎,以制度创新突破地理边界,构建更具竞争力的区域发展共同体,不妨拭目以待。

“双城记”的定位与优势

两大都市圈囊括了山东经济的半壁江山,济南与青岛两大“圈心”,更是全省发展的双引擎。

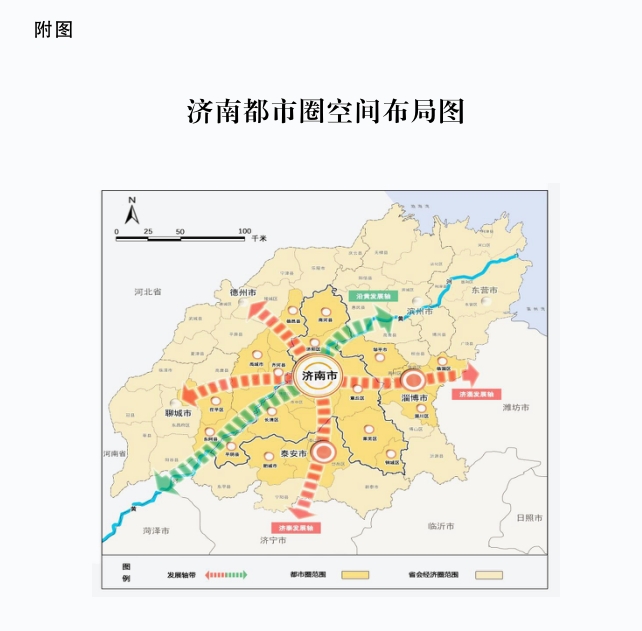

先来看济南都市圈。以省会济南为核心,涵盖淄博、泰安、德州、聊城、滨州等6市,发展格局导向为“山河交融、中心引领、轴带支撑、全域协调”。

目前来看,济南都市圈的成圈蜕变体现在以下几点。

一个是科创资源的富集。规划建设中,都市圈将增强济南在国家创新布局中的战略位势。同时打造创新共同体,协同推进济淄同城化科创大走廊先行区建设,进而推进科技成果转移转化。

另一个是产业转型的奋起。在创新跨区域产业合作模式的大背景下,圈内城市正在围绕新一代信息技术、高端装备、先进材料、生物医药等重点领域,共同实施产业链建链补链强链延链工程。

还有交通枢纽功能的强化。在都市圈主要通勤方向上构建“环米字型”轨道交通主骨架,积极推进济滨高铁、济枣高铁、德商高铁,有序推动市域(郊)铁路发展,研究推动向有条件的县域延伸。

再来看青岛都市圈。以青岛为龙头,紧密联系烟台、潍坊、日照等4市,陆域总面积2.15万平方公里。

站在“海洋是高质量发展战略要地”的角度,其发展核心优势有:

国际门户的打开。青岛都市圈不仅加快建设青岛国际枢纽海港,推动青岛港和日照港、烟台港等加快建设世界一流海港,还将建设辐射全球的空港枢纽,提高与国内外主要城市通达性,建设全国重要的国际中转口岸。

“三带”产业的崛起。以济青陆海发展主轴、滨海综合发展轴和青烟综合发展轴为支撑,加快打造青潍临港临空产业带、滨海海洋经济带、青烟先进制造产业带“三带”产业发展格局,增强重点产业链布局紧密度。

海洋经济的领航。建设国家海洋经济发展示范区,以青岛沿海区市为重点,联动日照东港区、烟台海阳、莱阳、莱州等县级市,在海洋科技创新、海洋新兴产业培育和传统产业升级等方面探索新经验、试点新模式,示范引领全国海洋经济高质量发展。

两个重要经济区域,各自有不同的定位和优势。可以说,山东这项行动方案的出台,标志着其发展逻辑从“单极突进”向“系统协同”推进的质变。

“协同机制”的实践路径

2月5日,全省抓改革创新促高质量发展大会上,“深化济青都市圈协同联动改革”被列入今年要着重抓好的10项重点改革工作之一。

济青都市圈将逐步建立起协同联动“共推”机制、科创资源“共享”机制、产业体系“共建”机制、基础设施“共联”机制。

这也意味着,从今年开始,两个都市圈将在政策协调、项目合作上频频联动。

比如科创资源的“共享”,很大可能将涉及两圈之内的高校、科研机构的合作,共享实验室、数据等资源,构建产学研创新联合体。

从发展基础和现状看,济南与青岛科创发展的基础和方向也很明晰。

济南综合科技创新指数连续五年居全省首位,在全球科研城市100强中居第32位,全国首个科创金融改革试验区全面起势。这片热土之上科创成效不断显现的背后,主要得益于济南围绕主导产业强链补链、未来产业技术突破、加快创新体系建设三个板块,不断支持企业、高校院所等各类主体积极承担国家、省级重大科技基础设施和重大创新工程项目。

国家超级计算济南中心

国家超级计算济南中心

2024年,济南量子技术研究院发布全国首个量子信息技术国家标准,北斗精准导航与高分辨率遥感集成服务平台正式发布,全球最大直径智能化泥水平衡盾构机“山河号”正式下线,恒元光电在全球率先研制出12英寸光学级铌酸锂晶体,齐鲁制药1类新药“艾帕洛利托沃瑞利单抗”(齐倍安)获批上市。

对青岛来讲,青岛科技创新的基础十分雄厚。根据首都科技发展战略研究院课题组发布的《中国城市科技创新发展报告(2025)》,在288个地级及以上城市中,青岛稳居第一梯队,位列全国第15位。

在世界知识产权组织发布的《全球创新指数》百强科技集群榜单上,青岛实现“五连跳”,由2019年全球第80位大幅跃升至2024年全球第20位、全国第8位,是近五年国内位次跃升最快城市。

就在不久前,青岛召开2025年全市科技工作会议,明确今年将深化科创引领,从科技产业融合等6个关键维度持续发力,全面推动科技创新发展。其中,科技成果转化将建立全方位机制,通过跟踪对接高校院所与科创平台,发挥市场化平台作用,推广“云端研发”;支持领军企业组建创新联合体,建设概念验证平台和中试基地。

显然,以二者为核心的都市圈相较于单打独斗,联动发展会更加具有底气和优势。

“跨域联动”的经验借鉴

在中国经济版图中,长三角地区无疑占据着举足轻重的地位。

尤其是长三角一体化战略上升为国家战略之后,长三角占全国GDP的比重就越来越大。2024年,该地区生产总值总量突破33万亿元。其中“万亿城市”数量已达9个,占全国“万亿城市俱乐部”总数的三分之一。

2024年6月6日,浙江温州,首批长三角创新联合体成立。

2024年6月6日,浙江温州,首批长三角创新联合体成立。

《行动方案》中提到,鼓励济南、青岛都市圈与长三角地区都市圈互动合作,促进省际毗邻地区融合发展,这也释放出山东将以更加开放姿态加快都市圈建设的信号。

可以预见,两大都市圈将在经济、科技、人才、产业等方面,借鉴长三角区域更多的先进经验,对接长三角区域更多的优质资源,为自身发展注入新活力。

比如上海正在强化高端产业引领功能,“(2+2)+(3+6)+(4+5)”现代化产业体系正在加速构建。2024年,上海继续稳居长三角经济龙头,地区生产总值突破5万亿元,成为全国首个达到这一经济规模的城市。集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业总规模已达到1.8万亿元,战略性新兴产业占全市GDP比重稳居43%以上。

比如江苏的高端产业集群。自2024年1月起,苏州全面实施“1030”产业规划,加快构建由10个重点产业集群和30条重点产业链组成的现代化产业体系,力争用3至5年时间打造全球具有领先地位的"智造之城",率先实现新型工业化。

比如杭州的数字经济发展。作为中国数字经济领域发展的高地,杭州如今涌现出一批极具创新力和市场竞争力的民营企业。得益于在数字科技、人工智能、互联网领域的突出表现,DeepSeek(深度求索)等、宇树科技等六家民营企业被外界誉为“杭州六小龙”,成为推动杭州乃至全国经济高质量发展的中坚力量。

《行动方案》中还提到“积极参与京津冀、长三角产业分工协作,深度对接制造业重点产业链群,谋划落地一批补链强链重点项目,积极探索产业链跨区域协同发展路径模式。”尤其可见,在协同建设现代化产业体系方面,山东正在全力推进生产力布局调整。

当黄河流域的厚重底蕴与长三角经济的创新活力深度交融,或将催生出一条新的“黄金发展走廊”,为全国区域协调发展贡献山东智慧。(图片来源 山东省人民政府官网、视觉中国)

初审编辑:范明昱

责任编辑:张娜